最近の記事

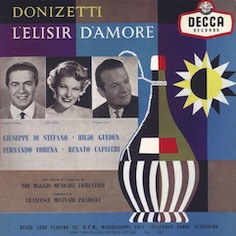

ドニゼッティ:愛の妙薬

ドニゼッティ:愛の妙薬

ジュゼッペ・ディ=ステファノ(T)/ヒルデ・ギューデン(S)/レナート・カペッキ(Br)/フェルディナンド・コレナ(Bs)、他

フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団と合唱団/フランチェスコ・モリナーリ=プラデッリ(cond.)

[DECCA 4851586]

ディ=ステファノ・デッカ録音全集14枚組。1955年の録音。ディ=ステファノがデッカに残した歌劇全曲は実はこの「愛の妙薬」だけで、他は提携関係にあつたRCAレーベルへの録音で歌手もRCA陣営が主軸を占める。純粋にデッカの歌手で制作された当盤には伝統的な欧州の息吹が強く残つてをり掛け替へがない。矢張りディ=ステファノが素晴らしい。小賢しさを抜きにして声の魅力を前面に出すので気持ちが良い。これぞネモリーノだ。1950年代迄は声の純粋さを保持してゐた絶頂期のギューデンのアディーナが得難い嵌まり役だ。ベルコーレにカペッキ、ドゥルカマーラにコレナを配置し贅沢だ。一聴して忽ち感じるのはモリナーリ=プラデッリの精気ある管弦楽の扱ひである。常套的なカットがあるが、オーケストラに関してはこれ以上ない決まつた出来栄えである。総合点において当盤が最高であらう。(2026.1.24)

モーツァルト:ディヴェルティメント第15番

モーツァルト:ディヴェルティメント第15番

バルトーク:ラプソディ第1番、コントラスツ

ブロッホ/ミヨー/ファリャ

マックス・ゴーバーマン(cond.)/ベニー・グッドマン(cl)/ベーラ・バルトーク(p)/アンドール・フォルデシュ(p)

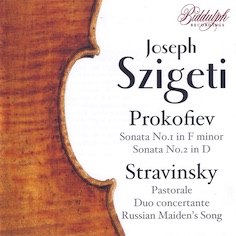

ヨーゼフ・シゲティ(vn)

[SONY Classical 19075940352]

やうやう集成されたコロムビア録音全集17枚組。1枚目。欧州で尊敬を集め、崇められたシゲティは戦火を逃れて渡米した。英コロムビアから米コロムビアへと移籍した録音の第1弾は何とモーツァルトのディヴェルティメントであつた。主役ではなく、部分的に独奏ヴァイオリンを担ふ控へ目な参画とは面白い。シゲティは演奏披露よりも音楽布教の方に関心があるのだ。更に米國で困窮してゐた盟友バルトークを支援する。ラプソディとコントラスツは自作自演といふ絶大な価値がある。厳ついバルトークのピアノと鋼のやうなシゲティのヴァイオリンは他にはない原点を聴くことが出来る。グッドマンのクラリネットは浮いてゐるがジャズとの対比といふ意味で妙味と受け取りたい。フォルデシュと録音した3曲ではブロッホのバール・シェムが格別な味はひだ。管弦楽版を初演したのはシゲティであり、作品への切り込み具合が凄まじい。ファリャ「粉屋の踊り」のsul ponticello奏法は尋常ではない。(2026.1.21)

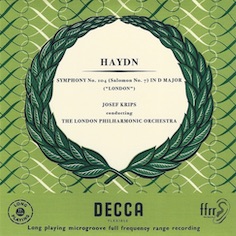

ハイドン:交響曲第104番

ハイドン:交響曲第104番

ヴェーバー:「オイリアンテ」序曲

ロンドン・フィル/ロンドン交響楽団

ヨーゼフ・クリップス(cond.)

[DECCA 484 4780]

クリップスの英デッカ録音集成第1巻22枚組。モーツァルトを得意としたクリップスはハイドンにも名演が多いが、この古いモノーラル録音のロンドン交響曲は感銘が低い。モーツァルト風過ぎるのだ。流麗で旋律が美しく、カデンツの終止にも細心で和声感もあり、上品で優美だ。だが、ハイドンの集大成の曲に込められた独自の壮麗さがない。印象に残らない綺麗なだけの演奏なのだ。ヴェーバーの方が面白い。この演奏もモーツァルト風で軽過ぎるのだが、力強く華美な演奏が多いので、華奢なクリップスの演奏には一種特別な価値がある。(2026.1.18)

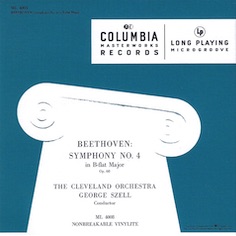

ベートーヴェン:交響曲第4番

ベートーヴェン:交響曲第4番

シューマン:交響曲第4番

クリーヴランド管弦楽団

ジョージ・セル(cond.)

[SONY 88985471852]

遂に集成されたセル大全集106枚組。ベートーヴェンは1947年4月22日のモノーラル録音で、クリーヴランド管弦楽団と行つた最初の録音のひとつである。暗闇を手探りするやうな序奏から主部に入つた時の晴れ渡つた快活さは如何ばかりだらう。セルの指向性が明らかにされた見事な名演が展開される。旧世代の濃厚なロマンティシズムとは袂を分けた即物的な第2楽章も特徴的だ。シューマンへの思ひ入れも明らかだ。セルはマーラーの改訂を取り入れ独自のオーケストレーションで演奏してをり自信の程が窺へる。金管が明朗に鳴る勇壮な演奏で、賛否両論あるだらうが総じて名演であらう。(2026.1.15)

ハイドン:ピアノ協奏曲第11番(2種)

ハイドン:ピアノ協奏曲第11番(2種)

モーツァルト:ピアノ協奏曲第12番、コンサート・ロンドK.386

イングリット・ヘブラー(p)/ジャニー・ヴァン・ウェリング(cemb)

オランダ室内管弦楽団

シモン・ゴールドベルク(cond.)

[Retrospective RET93407]

ゴールドベルクのフィリップス録音の殆どを集成した8枚組。5枚目。前半4枚はヴァイオリン奏者としてだが、後半4枚は指揮者としてのゴールドベルクを聴く構成だ。音楽の相性が良好さうなヘブラーの伴奏で、1960年の録音だ。ヘブラーのデヴュー曲でもあつたモーツァルトの協奏曲は上品で繊細な名演なのだが、感銘は今ひとつだ。曲の魅力もあるがコンサート・ロンドの方が楽しく聴ける。ハイドンの協奏曲が名演。優美さと格調高さが流石だ。だが、優等生過ぎて面白い演奏かと問はれると困る。ハイドンの協奏曲が2種も収録されてゐる。1974年、チェンバロでの再録音だ。内容ではヘブラーとの旧盤が良いが、チェンバロで聴く良さを比較出来る。(2026.1.12)

ショパン:マズルカ第26番〜第51番(Op.41、Op.50、Op.56、Op.59、Op.63、Op.67、Op.68、Op.posth)

ショパン:マズルカ第26番〜第51番(Op.41、Op.50、Op.56、Op.59、Op.63、Op.67、Op.68、Op.posth)

サンソン・フランソワ(p)

[ERATO 9029526186]

没後50年記念54枚組。3度目となる大全集で遂にオリジナル・アルバムによる決定的復刻となつた。13枚目。フランソワはマズルカをステレオで再録音することはなかつたが、才気溢れ正にデカダンスで表現し尽くした演奏藝術は一期一会の賜物であつた気がしてならない。ポーランド流派の民族色を効かせた演奏とは一線を画し、物憂ひ諦観の溜め息が色濃い。瀟洒な語尾、虚空に棚引く余韻、青白い美がある。ショパン晩年の作品との相性も良く、唯一無二のマズルカ集だ。(2026.1.9)

ハイドン:交響曲第101番「時計」、同第102番、同第104番「ロンドン」

ハイドン:交響曲第101番「時計」、同第102番、同第104番「ロンドン」

ロイヤル・フィル

サー・トーマス・ビーチャム(cond.)

[Warner Classics 5021732408914]

ステレオ録音全集35枚組。ビーチャムはハイドンやモーツァルトを好んで取り上げてきたが、晩年に集大成とも云へる第2ザロモン・セット6曲を録音した。何と云ふ紳士的でスノビズムに溢れた演奏だらうか。往時のハイドンの受容を顕著に伝へる典型的な名演だ。まろやかで気品があり茶目つ気がたつぷりで、決して奇を衒はず王道ど真ん中だ。そして極めて退屈だ。予定調和で事件は何も起きない。第102番は特にぼんやりして印象に残らない。第104番は流石の完成度だが、悪くない程度だ。(2026.1.6)

ムソルグスキー:展覧会の絵

ムソルグスキー:展覧会の絵

ウラディミール・ホロヴィッツ(p)

[RCA&SONY 88697575002]

RCAとSONYのオリジナル・ジャケット・コレクション70枚組。1947年に録音されLM-1014の番号で出たホロヴィッツ最初のLP盤だ。切り札とも云へる演目で仕上がりは神業のやうだ。ライヴ盤の方が感興もあり聴衆の熱烈な反応があつて好ましいが、正規盤は燦然たるピアニズムが揺るぎなく凄みを再確認出来る。終曲等でホロヴィッツ独自の編曲が加へられてをり、原曲とは別物と考へても良いが、ホロヴィッツ以上の感銘を与へる展覧会の絵はあるのだらうか。(2026.1.3)

ドビュッシー:選ばれし乙女、家のない子たちのクリスマス、放蕩息子

ドビュッシー:選ばれし乙女、家のない子たちのクリスマス、放蕩息子

マドレーヌ・ゴルジュ(S)/アンリ・ルゲ(T)、他

フランス国立放送管弦楽団と合唱団

デジレ=エミール・アンゲルブレシュト(cond.)

[ERATO 5021732516893]

デュクレテ・トムソン録音の他、戦前のパテ録音やライヴ録音も集成した16枚組。デュクレテ・トムソンへのドビュッシー録音は英TESTAMENTが3枚で復刻したが、カンタータ「放蕩息子」だけが漏れてゐた。放蕩息子はかつて本邦の東芝EMIが復刻した4枚組でしか聴けなかつた。遂に揃つた訳で歓迎したい。尚、選ばれし乙女と家のない子たちのクリスマスは極上であつた英TESTAMENT、放蕩息子は東芝EMIのコピーで音質も安心して聴ける。演奏は云ふまでもなく最高だ。ドビュッシーの権威が残した奥義。(2025.12.30)

ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲第5番、同第7番

ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲第5番、同第7番

ヘンリク・シェリング(vn)/ピエール・フルニエ(vc)/ヴィルヘルム・ケンプ(p)

[DG 00289 479 6909]

フルニエDG/Decca/Philips全集25枚組。9枚目。ベートーヴェンのピアノ三重奏曲の録音全集は多くは提供されてはゐない。名手3名が揃つた当盤は代表的な名盤として君臨してゐる。幽霊トリオと大公トリオは上品で風格ある演奏だ。緩徐楽章での繊細な表現は流石だ。一方で勇壮さはなく、時に歯痒い。この2曲は録音も多く提供されてゐるので、当盤の存在意義は薄い。(2025.12.27)

ディーリアス:告別の歌、夜明け前の歌、チェロ協奏曲

ディーリアス:告別の歌、夜明け前の歌、チェロ協奏曲

ロイヤル・フィル/ロイヤル・コーラス・ソサイエティ

サー・マルコム・サージェント(cond.)

ジャクリーヌ・デュ=プレ(vc)

[Warner Classics 9029661138]

EMI録音全集22枚組。3度目の全集でオリジナル仕様になり決定的復刻になつたと云へよう。5枚目。デュ=プレ最初の協奏曲録音はディーリアスだ。晦渋で如何にもディーリアスらしい作品だが、仄暗い英國情緒を堪能出来る。ディーリアスの協奏曲にはピアノ、ヴァイオリン、チェロに名作があり、それぞれモイセイヴィッチ、サモンズ、そしてデュ=プレによる名盤があるのだ。サージェントによる2つの作品も重要だ。特に合唱曲の告別の歌は壮麗で野心的な名作だ。(2025.12.24)

ハイドン:交響曲第49番「受難」、同第104番「ロンドン」 、ピアノ協奏曲第11番

ハイドン:交響曲第49番「受難」、同第104番「ロンドン」 、ピアノ協奏曲第11番

エミール・ギレリス(p)

モスクワ室内管弦楽団

ルドルフ・バルシャイ(cond.)

[ica CLASSICS ICAB 5136]

「バルシャイを讃へて」と題されたヴィオラ奏者として指揮者として編曲者としてバルシャイの偉業を網羅した20枚組。モスクワ室内管弦楽団を組織して指揮活動を展開したバルシャイの本領は小編成作品で発揮されたと云つてよからう。ハイドンの録音を纏めた1枚だ。3曲の中では受難交響曲が一番良い。1964年の記録で、荘重で情念豊かである。第2楽章では力なく終はらせるなど解釈に一工夫がある。終楽章はロシアの楽団ならではの威力があり見事だ。ピアノ協奏曲は大物ギレリスとの共演で1959年の記録だ。やや録音が遠く楽しめない。さて、ギレリスの独奏だが、悪くはないものの、どこか表面的で詰まらない。モーツァルトにしか聴こえないのだ。カデンツァは壮大だが感銘は薄い。録音年未詳のロンドン交響曲は音の状態が良く、最も新しい記録と思はれる。理想的な仕上がりの名演である。しかし、際立つた個性がある訳ではない。(2025.12.21)

ヘンデル:ヴァイオリン・ソナタ第1番、同第4番

ヘンデル:ヴァイオリン・ソナタ第1番、同第4番

シューベルト:ソナティネ第3番、アヴェ・マリア

ヴォーン・ウィリアムズ:揚げひばり、他

アルテュール・デ=グレーフ(p)/サー・マルコム・サージェント(cond.)、他

イゾルデ・メンゲス(vn)

[Biddulph 85047-2]

新生Biddulphのアウアー門下生の復刻シリーズ。2枚組。2枚目。大曲録音ではヘンデルのソナタ2曲が目立つが、平易な曲で技巧家メンゲスの強みが活かされた選曲とは云ひ難い。かういふ曲ではエネスクやシゲティらの高貴な名演に一歩譲らざるを得まい。シューベルトのソナティネはデ=グレーフとの重要な録音であるが英APR盤にあるだけだつたので歓迎したい。これでメンゲスの大曲録音は全ての筈で、あとは小品だ。注目はサージェントの伴奏で吹き込んだ揚げひばりだらう。確かな技巧と英國の抒情が聴ける名演として古びない。さて、その他の小品の数々だが、実は余り印象に残らない。大曲向きの人だつたか、小品の語り口に魅力を感じない。どれも堅苦しく表情過多の気があるのだ。技巧曲であるフバイの曲も何故か映えない。(2025.12.18)

ソロミア・クルシェルニツカ(S)/全録音

ソロミア・クルシェルニツカ(S)/全録音

フォノティピア録音(1912年)/コロムビア録音(1928年)

エレナ・ルシュコフスカ(S)/録音選集

[Marston 52052-2]

2枚組2枚目。1912年の絶頂期の録音からはヴァーグナー「ヴァルキューレ」から2曲とマイアベーア「アフリカの女」から2曲が聴ける。火を噴くやうなブリュンヒルデが見事だ。1928年の米國での電気録音では4曲の故国ウクライナ民謡が聴ける。侘びた郷愁へと誘ふ歌唱は絶品だ。クルシェルニツカの全録音は至宝である。余白にルシュコフスカの録音が収録されてゐる。演目はロッシーニ「スターバト・マーテル」、ヴェルディ「アイーダ」から3曲と「運命の力」「エルナーニ」、ポンキエッリ「ジョコンダ」、プッチーニ「トスカ」から4曲、モニューシュコ「ハルカ」、最後にトスティが編曲したショパンのノクターンOp.9-2だ。ルシュコフスカはドラマティック・ソプラノで強靭なヴィブラートを駆使した感情没入型の歌唱が特徴だ。演目も嵌り役ばかりで驚異的な歌唱の連続だ。どの声域でも技巧が安定してをり声量もある。同郷ポーランドのモニューシュコとショパンの作品における耽美的な表現は感銘深い。全録音を聴きたくなる名歌手だ。(2025.12.15)

シューベルト:交響曲第5番

シューベルト:交響曲第5番

アイネム:交響的情景

ウィーン・フィル

カール・シューリヒト(cond.)

[Spectrum Sound CDSMBA077]

2枚組1枚目。初出となる1958年11月17日、ウィーン・フィルのパリ公演でサル・プレイエルにおける実況録音だ。残念だがモノーラルでの録音だ。後半の演目はベートーヴェンの第5交響曲で、2枚目に収録されてゐる。シューベルトの第5交響曲には正規録音こそ残らないもののライヴ録音は多く残り、得意としてゐたことがわかる。当盤の演奏は何よりもウィーン・フィルの相性が良く、理想的な名演が聴ける。連綿たる歌心、侘びた節回し、張らずに収める語尾、どれもこの曲の蘊奥を手管なく示して呉れる。見事だ。さて、シューリヒトにとつても唯一のアイネム作品が興味深い。アイネムは調性音楽を墨守したウィーン保守派を代表する作曲家だ。交響的情景は3つの楽章から成り、ストラヴィンスキーの新古典主義時代の作品に似た聴き易い音楽で滅法面白い。もつと演奏されて然るべき作品だ。(2025.12.12)

ハイドン:交響曲第103番「太鼓連打」、同第104番「ロンドン」、交響曲「B」(第108番)

ハイドン:交響曲第103番「太鼓連打」、同第104番「ロンドン」、交響曲「B」(第108番)

フィルハーモニア・フンガリカ

アンタル・ドラティ(cond.)

[DECCA 478 1221]

ドラティ最高の偉業であるハイドン交響曲全集33枚組。太鼓連打交響曲が名演だ。冒頭は雷鳴のやうな一撃から始まり個性的だ。主部は勇壮な音楽が活気づいて天晴。第2楽章での独奏の繊細な表情も美しく、洒脱な第3楽章も絶品。全集の中でも屈指の名演だ。第104番も上品に仕上がった名演だが、安定志向が強く個性は感じられない。第2楽章が高貴な名演だ。最初期の習作交響曲、第108番とされる変ロ長調曲「B」が「A」同様に典雅で面白く聴ける。ホルンの高音が特徴的だ。(2025.12.9)

ベートーヴェン:交響曲第4番、同第5番

ベートーヴェン:交響曲第4番、同第5番

コロムビア交響楽団

ブルーノ・ヴァルター(cond.)

[Sony Classical 190759232422]

コロムビア録音全集77枚組。1958年から1959年にかけてステレオで再録音されたベートーヴェン交響曲全集。薄手のオーケストラで輪郭をくつきり示した響きと、ひとりひとりの奏者から表情豊な歌を導き出した演奏は、爽やかで共感豊かな音楽を奏でる。第4交響曲は前半2楽章が理想的な名演で、青春の美しいひとときを回顧させる。ここまでなら最上位の演奏なのだ。だが、後半2楽章は立派だが安定志向でやや感銘が落ちる。第5交響曲は第1楽章の充実した音楽に感銘を受けるものの、第2楽章から隙間が感じられ、緊張感が途切れる。(2025.12.6)

ハイドン:ピアノ協奏曲第11番、同第4番

ハイドン:ピアノ協奏曲第11番、同第4番

チューリヒ室内管弦楽団/エドモン・ド・シュタウツ(cond.)

アルチゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(p)

[Warner Classics 025646154883]

チェトラ録音を含むEMI系列録音集成14枚組。数少ないミケランジェリのEMI正規録音のひとつ。それだけに特別な仕上がりで聴ける逸品だ。ミケランジェリは第11番ニ長調を取り分け得意としライヴ録音も残るが、このセッション盤はアルゲリッチ盤と並ぶ決定的名盤のひとつだ。シュタウツ指揮による管弦楽が全く元気がなく大きく減点だが、ミケランジェリのピアノが入つた途端に空気が変はる。左手の単純な伴奏が肝とばかり盛大に鳴らすのは痛快だ。明朗明晰な音楽が特徴で、乾いた辛口の音楽が凛然と鳴る。部分的には非常に良いが、暴れ馬のやうな音楽で聴き手を虜にしたアルゲリッチ盤を上位としたい。第4番ト長調はまだチェンバロの為の作品であり、ピアノによる演奏の競合盤は少なくなりミケランジェリ盤は特別な位置を占める。カデンツァがニーノ・ロータ作であるのも特筆すべきことだ。終楽章の溌剌とした音楽は極上だ。(2025.12.3)

シューベルト:弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」

シューベルト:弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」

ハイドン:弦楽四重奏曲ヘ短調Op.20-5

ウィーン・コンツェルトハウス弦楽四重奏団

[Spectrum Sound CDSMAC016]

1960年に来日したウィーン・コンツェルトハウスSQが東京で残した録音の復刻だ。レパートリー中でも絶対的であつたハイドンとシューベルトが聴けるのが嬉しい。モーツァルトやブラームスも良いが、矢張り相性が格段に違ふ。死と乙女の解釈はウエストミンスター録音とほぼ同じだが、当盤は一発録りの感興があり昂揚があつて素晴らしい。滴るやうな詠嘆が聴けるのはコンツェルトハウスSQの醍醐味だ。ハイドンは墺プライザーの放送録音集でも聴くことが出来た。当盤は後半楽章が幾分散漫で残念乍ら感銘が落ちる。(2025.11.30)

米コロムビア録音(1942〜51年)

米コロムビア録音(1942〜51年)

ベートーヴェン(リスト編):アデライーデ

シューベルト(リスト編):トランスクリプション(7曲)

シューベルト(タウヒジ編):アンダンティーノと変奏曲

ショパン:24の前奏曲

エゴン・ペトリ(p)

[APR 7701]

英APRは3巻6枚の復刻をしてゐたが補遺をし7枚組で再発。6枚目。ブゾーニの高弟ペトリは虚飾を排し理知的で散文的な演奏をするピアニストである。その為か、詩的で装飾的なショパン作品の録音が少ない人だが、前奏曲だけはライヴ録音でも残してゐるから、重要な演目であつたと思はれる。しかし、予想通り夢も幻想もなく興醒めだ。乾いたタッチは個性的だが、コルトーの情緒豊かな演奏に手向かへるやうなものではない。重要なのは得意としたトランスクリプションだ。これら米コロムビア録音集は6枚の旧盤には含まれてゐなかつた。演目は戦前録音とほぼ重複するが、録音の良さと弾き込んだ自信が伝はる当盤の演奏の方を採らう。さて、戦前録音になかつた演目が2つある。アデライーデと魔王だ。憧憬が美しいアデライーデも素晴らしいが、段階的な劇的昂揚で最後は恐ろしさすら感じさせる魔王が圧巻だ。(2025.11.27)

フリッツ・クライスラー(vn)/全録音集第10巻

フリッツ・クライスラー(vn)/全録音集第10巻

ヴィクター録音(1928年〜1929年)

[Naxos Historical 8.111411]

Naxos Historicalは長期間活動停止をしてゐたが、先般復活し発売されたラフマニノフの復刻には、初出となるエディソン録音の別テイクが大量に収録されてゐて驚いた。同時期に精力的に継続されたクライスラーの復刻にも別テイクがあるのではないかと勘ぐつたが当たりであつた。第10巻には1928年から1929年にかけてのヴィクター録音で、以下の演目の未発表録音や別テイク録音が含まれてゐる。ドヴォジャーク「インディアン・ラメント」とホイベルガー「オペラ舞踏会」はBMGから発売されたRCA録音全集には含まれてゐない別日の未発表音源が2テイクずつも収録されてをり、都合3種類ずつの録音が聴けるのだ。また、ラヴェル「スペイン狂詩曲のハバネラ」と「ハバネラ形式の小品」とクライスラー「美しきロスマリン」の3作品には別テイクが収録されてをり、それぞれ2種の演奏が聴けるのだ。蒐集家以外にはだうでもよいことだらう。(2025.11.24)

ドヴォジャーク:チェロ協奏曲

ドヴォジャーク:チェロ協奏曲

ヴァーグナー:「トリスタンとイゾルデ」第1幕前奏曲と愛の死

マーラー:さすらふ若人の歌

モーツァルト:「魔笛」序曲

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団、他

ヴィレム・メンゲルベルク(cond.)

[ARCHIVE DOCUMENTS ADCD.116]

メンゲルベルクの稀少録音を発掘してきた英アーガイヴ・ドキュメンツの第10巻。当盤でチェロ協奏曲の独奏はジャンドロンとクレジットされてゐるが、仏Malibran盤の登場でトルトゥリエの独奏であることが判明してゐる。別項で述べたので詳細は割愛する。マーラーとモーツァルトはQディスクで既出の音源だ。モーツァルトは大袈裟でうんざりするが、マーラーが極上の名演である。メンゲルベルクのマーラーは全て良い。ヴァーグナーは確か当盤でしか聴けない音源だ。当盤では録音年不明とあるが、1943年3月18日の記録とされるものだ。秘めやかな囁きと熱を帯びた禁断の官能が疼き出す演奏で、メンゲルベルクの真価が発揮されてゐる。この曲の最高の演奏のひとつなのだ。(2025.11.21)

パーセル:「女房持ちの色男または無分別な物好き」よりホーンパイプ

パーセル:「女房持ちの色男または無分別な物好き」よりホーンパイプ

モーツァルト:アイネ・クライネ・ナハトムジーク

ハイドン:交響曲第104番

エルガー:序奏とアレグロ

ジョン・バルビローリ室内管弦楽団

サー・ジョン・バルビローリ(cond.)

[Warner Classics 9029538608]

英バルビローリ協会全面協力の下、遂に出た渾身の全集109枚組。1枚目。1928年録音のハイドンの交響曲はバルビローリ最初期録音のひとつだ。英國と深い関はりのある選曲なのも乙だ。自ら組織編成した室内オーケストラによる演奏だが、技術的にも音楽的にもかなり稚拙で、今日では全く問題にならない仕上がりだ。パーセルの劇音楽にも同様のことが云へるが、こちらは粗雑さが味で楽しく聴ける。バルビローリはチェロ奏者として出発しただけあり、弦楽を連綿と歌はせることに長けてゐた。十八番としたエルガーは最古の録音から他の追随を許さない出来だが、深みにおいて後年の録音とは比べるべくもなく、殆ど価値はない。さて、モーツァルトのセレナーデは統率力や格調高さにおいてフルトヴェングラーやメンゲルベルクやクライバーらの録音と比べると雲泥の差なのだが、余韻嫋々たる耽溺振りは個性が充溢してをり面白く聴ける。指示ではなく各奏者が銘々ポルタメントをかけてをり、解釈もロマンティックの極みで古典の要素は皆無なのだ。(2025.11.18)

ヴェルディ:ドン・カルロ

ヴェルディ:ドン・カルロ

カルロ・ベルゴンツィ(T)/レナータ・テバルディ(S)/ニコライ・ギャウロフ(Bs)/ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(Br)/グレース・バンブリー(A)、他

コヴェント・ガーデン・ロイヤル・オペラ・ハウス管弦楽団と合唱団/サー・ゲオルグ・ショルティ(cond.)

[DECCA 4781535]

テバルディ・デッカ録音全集66枚組。1965年の録音。イタリア語5幕版。デッカが誇る豪華な顔ぶれによる名盤だ。歌劇の録音は一長一短で、全てが満足出来るものは実現しない。当盤で最も素晴らしいと感じるのはショルティの指揮とコヴェント・ガーデンの管弦楽だ。雄々しく気宇壮大なショルティの音楽が作品と合致する。鋭い切り口も緊迫感を高めてゐる。コヴェント・ガーデンの音楽監督としての実績が結実した録音で理想的な伴奏である。歌手ではバンブリーのエボリ公女が光る。ベルゴンツィのドン・カルロは悲劇的人物として表現されてをり嵌まり役と云へる。手堅い出来映えだ。ギャウロフのフィリッポは巧いがクリストフのアクの強さに比べると印象が薄い。さて、賛否両論分かれるのがディースカウのロドリーゴだ。好意的に聴けば性格表現の巧みさや演技力の幅が流石なのだが、批判的に聴けばイタリア・オペラでは異質で溶け込んでをらず浮いてゐるやうに感じる。だうしても後者の違和感が勝る。手練手管が見えるのだ。そして、テバルディの衰へが明らかで魅力が感じられない。(2025.11.15)

ロッシーニ:「セミラーミデ」序曲

ロッシーニ:「セミラーミデ」序曲

モーツァルト:音楽の冗談

ウィリアム・シューマン:管弦楽の為の振付的エピソード「引き波」

NBC交響楽団

グィード・カンテッリ(cond.)

[TESTAMENT SBT4 1317]

英TESTAMENTによるカンテッリがNBC交響楽団と行つた放送用演奏会の商品化で、その日の放送ごとに纏めた好企画盤。第2巻4枚組。1枚目。1950年12月4日の放送。ロッシーニは痛快な名演。トスカニーニのやうな威圧感はなく、異なる良さがある。正規録音でも残してゐるモーツァルトが名演だ。仕上がりは正規盤が上だが、実演ならではの感興も乙だ。最後の多調は投げやりの滅茶苦茶さを演出して壊れた感じを出してをり腑に落ちる。巧い。さて、最も意外性があり興味深いのがアメリカの作曲家ウィリアム・シューマンを取り上げてゐることだ。当時の現代音楽であつた訳で、正規録音だけでは窺ひ知れないカンテッリの多面性を垣間見れる。バレエ音楽として作曲された作品で「罪人」の誕生から償ひまでを描いた音画である。管弦楽法は現代音楽的ではあるが、素材は保守的で難解さはなく、オーケストラの醍醐味を楽しめる名作なのだ。(2025.11.12)

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番

ハイドン:ピアノ協奏曲第11番

ロンドン・シンフォニエッタ

マルタ・アルゲリッチ(p&cond.)

[EMI CDM 7 63575 2]

アルゲリッチの代表的名盤として有名な1枚。しかし、実はDischi Ricordiが原盤で、これはEMIが権利を取得し販売した盤なのだ。他にRCAやDENONからも発売されたことがあり、どれで聴くかが悩ましい録音だ。アルゲリッチが弾き振りしてゐる。ロンドン・シンフォニエッタは現代曲専門の団体だから古典中の古典を演奏してゐるのは珍しく、変はり種づくしの録音と云へる。ハイドンの最後かつ唯一のピアノの為の協奏曲とベートーヴェンの最初のピアノ協奏曲を組んだ優美な1枚だが、お侠なアルゲリッチの活気溢れる演奏で音楽に生命が吹き込まれてゐる。オーケストラの前奏から躍動してゐるが、アルゲリッチのピアノはその上を行く。ハイドンの第1楽章や第3楽章の楽しさは天才の業でこれ以上ない絶対的名演だ。ベートーヴェンも同じく見事だが、ハイドンほど振り切れてゐない。(2025.11.9)

アンダーソン自作自演集

アンダーソン自作自演集

ルロイ・アンダーソン(cond.)

[SCRIBENDUM SC811]

米DECCAと米コロムビアへの録音4枚組。1枚目。モノーラル録音の「アイルランド組曲」6曲と「スコットランド組曲」からの2曲は編曲物だが多彩な表情があつて楽しめる。1959年5月26日から28日にかけて録音された名曲集は決まり過ぎてゐて多言を要しない。最高なのだ。収録曲はブルータンゴ、トランペット吹きの休日、タイプライター、セレナータ、トランペット吹きの子守歌、そりすべり、サンドペーパーバレエ、ザ・ガール・イン・サテン、プリンク・プレンク・プランク、舞踏会の美女、馬と馬車、サマー・スカイズだ。ひとつだけ挙げるならトランペット吹きの休日だらうか。絶対的な名演だ。特殊楽器や演出を用ゐた作品は実演ではかうは見事に決まらない。特にサンドペーパーバレエの巧さは余人では不可能だらう。どれも最高。至福の1枚だ。(2025.11.6)

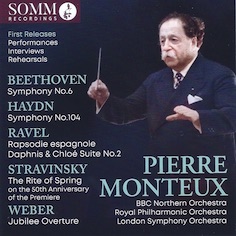

ハイドン:交響曲第104番

ハイドン:交響曲第104番

ストラヴィンスキー:春の祭典

ロイヤル・フィル/ロンドン交響楽団

ピエール・モントゥー(cond.)

[SOMM ARIADNE 5028-2]

初出音源2枚組。2枚目。ハイドンは1960年12月25日のライヴ録音。モントゥーはハイドンやモーツァルトを多くは取り上げず、比較的珍しい部類に入る。この第104番も初演目となり蒐集家には喜ばれよう。王道的なゆとりのある大味の演奏で、特別な価値はない。さて、初演者である春の祭典が一寸特別な意味を持つ記録なのだ。これは1963年5月29日の記録で、1913年5月29日のスキャンダラスな初演から数へて50周年記念特別演奏で、作曲者も列席してゐた。演奏自体は特筆するやうなものはないが、熱気と緊張感があり、最後は間髪を入れず大喝采が沸き起こる。ドキュメンタリーとして重要な記録なのだ。余白にインタヴューとドヴォジャークの交響曲第7番の練習風景が収録されてゐる。(2025.11.3)

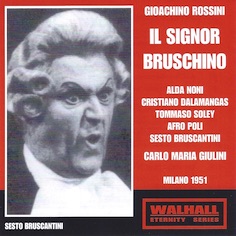

ロッシーニ:ブルスキーノ氏

ロッシーニ:ブルスキーノ氏

セスト・ブルスカンティーニ(Bs-Br)/アルダ・ノーニ(S)/アフロ・ポーリ(Br)/クリスティアーノ・ダラマンガス(T)、他

ミラノ・スカラ座管弦楽団と合唱団/カルロ・マリア・ジュリーニ(cond.)

[WALHALL WLCD 0089]

1951年9月24日の記録。ブルスキーノ氏の全曲録音は数種しかないが、若き日のジュリーニに録音があるとは驚きであつた。ジュリーニは最初、忘れ去られた作品を復活上演するのに取り組んだ挑戦的な人であつた。しかし、報はれないといふか旨味がないことを知つたのか、保守王道的な傾向を強めて、レパートリーもドイツ系寄りになつて仕舞つた。だが、この頃のジュリーニは面白い。スカラ座の好演もあつてイタリアの音楽を堪能出来る。歌手も粒揃ひ、特にガウデンツィオとブルスキーノ氏を歌ふブルスカンティーニとポーリが痛快だ。この作品は他愛もない笑劇―ファルサ―であるが、音楽はロッシーニの精髄で存分に楽しめる。(2025.10.30)

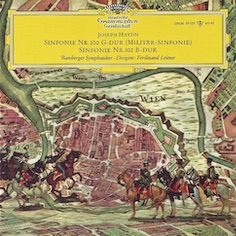

ハイドン:交響曲第100番、同第102番

ハイドン:交響曲第100番、同第102番

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲

バンベルク交響楽団

フェルディナント・ライトナー(cond.)

[DG 469 810-2]

"The Mono Era"と題された1948年から1957年にかけてのDGモノーラル録音集51枚組。ライトナーは古き良きドイツの伝統を守つた楽長で、目立ちはしなかつたが良い仕事をした。ハイドンの交響曲は突き抜けた出来栄えではないが、立派な演奏で満足出来る。2曲とも大編成で響きは重厚だ。テンポは速めで沸き立つ。往年の様式のハイドン演奏で、決まると感銘が尋常ではない。当盤はとても良い演奏だが、常套の域は超えてゐない。ブラームスの変奏曲は随分とのんびりした演奏だ。この野暮つたい田舎臭ひ演奏が却つて味があつて良い。とは云へ、バンベルク交響楽団の性能も今ひとつで、特別な価値はない。(2025.10.27)

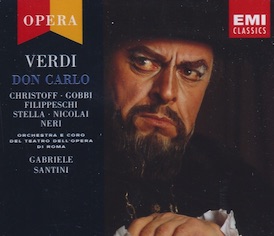

ヴェルディ:ドン・カルロ

ヴェルディ:ドン・カルロ

ボリス・クリストフ(Bs)/ティート・ゴッビ(Br)/マリオ・フィリッペスキ(T)/アントニエッタ・ステッラ(S)/エレナ・ニコライ(Ms)、他

ローマ歌劇場管弦楽団と合唱団/ガブリエーレ・サンティーニ(cond.)

[EMI CMS 7 64642 2]

4幕版での1954年モノーラル録音。サンティーニは7年後の1961年にDG録音でも起用されてゐる。何とクリストフのフィリッポとステッラのエリザベッタもそのままなのだ。決定盤とされるDG盤はスカラ座とのステレオ録音で断然条件が良い。当盤でエボリ公女を歌ふニコライはコッソットに及ばない。大審問官のジュリオ・ネリもまたイヴォ・ヴィンコに及ばない。DG盤ではポーサ侯爵がバスティアニーニで決定的名唱を打ち立てた。当盤では役者ゴッビが気焔を吐く。だが、高邁なバスティアニーニと比べ、ゴッビは奸智に長けた役柄で真価を発揮する。悪役癖が抜け切らないのだ。手管を尽くした歌唱は天晴だが、生粋のバスティアニーニの声には太刀打ち出来ない。となると、EMI盤はDG盤の比ではないのかといふとさうでもない。標題役のフィリッペスキが理想的な名唱で、激する一方で懊悩する太子を若々しい艶のある声で表現し、見事主役を張つてゐるのだ。そして、当盤の顔はクリストフのフィリッポだ。圧倒的存在感。(2025.10.24)

モーツァルト:フルートとハープの為の協奏曲、管楽器の為の協奏交響曲

モーツァルト:フルートとハープの為の協奏曲、管楽器の為の協奏交響曲

ミリエル・ノルドマン(hp)/ピエール・ピエルロ(ob)/アブ・コスター(hr)/マルセル・アラール(fg)

フランツ・リスト室内管弦楽団/ヤーノシュ・ロータ(cond.)

ジャン=ピエール・ランパル(fl)

[SONY 19439888282]

CBS録音全集56枚組。ランパルはK.299をCBSにはノルドマンとの1回しか録音してゐない。ラスキーヌとの録音が有名だが、ノルドマンとの共演は安定志向が強く、完成度が高い一方で面白みは少ない。さて、話題となつたレヴィン版協奏交響曲のPhilipsレーベルによる初録音はドイツの名手たち―ニコレ・ホリガー・バウマン・トゥーネマンによつて成されたが、ランパルが手を拱いてゐる訳がない。フランスの名手を取り揃へて対抗盤を作成した。大らかで華やかな演奏は屈託がなく、ランパルが存分に楽しんでゐる。これはこれで良い。さて、クレジットではバソンがマルセル・アラールと表記されてゐるが、この奏者のことは委細不明で、モーリス・アラールの誤記なのではないかと思ふ。真相を求む。(2025.10.21)

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲、愛の歌

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲、愛の歌

ポートノフ:甲斐なきセレナードによる常動曲

バッハ:シチリエンヌ、オルガン協奏曲BWV.593、来たれ異邦人の救ひ主よ、2台のピアノの為の協奏曲第2番

ロバート・ショウ(cond.)/セルゲイ・クーセヴィツキー(cond.)、他

ピエール・ルボシュッツ(p)/ジェニア・ネメノフ(p)

[Marston 54010-2]

4枚組。3枚目。ピアノ・デュオにとりブラームスの変奏曲は重要な演目だ。ルボシュッツ&ネメノフのデュオは見事な一体感で完成度が高い。ロシア的な豪腕の演奏は重厚で交響的な力強さがある。だが、抜けがなく息苦しい。存外感銘度は低い。作品52の愛の歌、全18曲をショウ率ゐる合唱団と録音したものは代表的名盤と云へる。この曲にはブーランジェとリパッティの録音もあつたが、何と云つてもショウの合唱が素晴らしく格上に感じる。ポートノフの作品はブラームスの歌曲による編曲で面白からう。ルボシュッツが編曲したバッハの小品は気が利いてゐる。ヴィヴァルディ原曲BWV.593も2台ピアノによつて面白みを生み出してゐる。さて、重要なのはBWV.1061がクーセヴィツキー指揮ボストン交響楽団の伴奏で、タングルウッド音楽祭での1947年ライヴ録音であるといふことだ。豪勢な名演だ。(2025.10.18)

イェリー・ダラーニ(vn)

イェリー・ダラーニ(vn)

英コロムビアへの小品録音全集(1928年〜1931年)

[Biddulph 85056-2]

再興Biddulphは女流奏者の復刻に力を入れてゐる。中でも天才と謳はれたダラーニの復刻はこれ迄全くと云つてよいほどなく愛好家感涙の1枚だ。ヨアヒムを大叔父に持ち、フバイ門下の逸材で、ラヴェルやバルトークから作品を献呈され、シューマンの協奏曲初演争奪にも一役絡んだ。英コロムビアへの全17曲の小品録音はクライスラーやティボーに伍する蠱惑的な魔力を秘める。ヴィターリ「シャコンヌ」を筆頭に古典作品では格調高さを保ちつつ、人懐こい語り口や色気のある誘惑があり、エネスクの奔放さを彷彿とさせる。本当に素晴らしいのはブラームス「ハンガリー舞曲第8番」とフバイ「ハンガリー詩曲」で、御國物の強みとダラーニの型に嵌らない情熱的な表現が決まつてゐる。妖艶なクラーマー「シルエット」も強烈だ。ダラーニは感情の起伏に伴ひヴィブラートを極限まで駆使してをり、自在で大胆な表現が特徴だ。余白にヴォカリオン録音で、モーツァルトの協奏曲第3番が収録されてゐる。これは個性が抑制されてをり面白くない。(2025.10.15)

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番

ロンドン交響楽団/アンタル・ドラティ(cond.)

バイロン・ジャニス(p)

[DECCA/MERCURY 485 3607]

マーキュリー録音全集9枚組。1961年録音。僅か4年前にミュンシュ指揮でRCAに同曲を録音してゐた。ジャニスにとつて最も得意とする曲であり、この再録音も感嘆すべき出来栄えだ。この曲はラフマニノフの自作自演が一頭抜きん出た名演だと思ふが、それに唯一比肩するのがジャニスだ。師ホロヴィッツの演奏も勿論凄いが、ロマンティストとしての資質が作曲者とは異なる。ジャニスのみがラフマニノフの本懐を再現することが出来てゐる。それは猿真似に過ぎぬのではないかといふ見解も否定しないが、鋭利な近代的感覚が足されてゐるし、何よりもマーキュリーの極上の音質で聴けるのだ。そして、ドラティの重厚な伴奏が文句なく素晴らしいのだ。自作自演を別格として、第一としたい名盤。(2025.10.12)

メンデルスゾーン:スコットランド交響曲、宗教改革交響曲、フィンガルの洞窟、リュイ・ブラース

メンデルスゾーン:スコットランド交響曲、宗教改革交響曲、フィンガルの洞窟、リュイ・ブラース

ニューヨーク・フィル

ディミトリス・ミトロプーロス(cond.)

[RCA&SONY 194398882529]

驚天動地の偉業と絶讃したいミトロプーロス録音全集69枚組。1953年11月2日に纏めて録音されたメンデルスゾーン作品集だ。ミトロプーロスはスコットランド交響曲を十八番としてをり録音が沢山残る。正規録音も2種類ある。「嵐が丘」のやうな異常な解釈は不変で、聴き手に強烈な印象を与へる。最晩年のベルリン・フィルとの演奏が最も凄まじく、当盤もそれに劣らないが、幾分アメリカ的な粗さを感じる。宗教改革交響曲も同様で当盤は粗さが目立つ。晩年のケルン放送交響楽団との演奏の方が良い。終楽章コーダの改変には腰を抜かす。2つの序曲も激烈な情念が漏れ出した異形の名演。疾風のやうで唖然とする。(2025.10.9)

モーツァルト:交響曲第25番、同第38番

モーツァルト:交響曲第25番、同第38番

ロッシーニ:序曲集(コリントの包囲、ギョーム・テル、タンクレーディ、ブルスキーノ氏、チェネレントラ)

ロンドン交響楽団

サー・ゲオルグ・ショルティ(cond.)

ピエロ・ガンバ(cond.)

[DECCA 478 799-2]

"DECCA SOUND MONO YEARS 1944-1956"53枚組。主役は若き日の精悍なショルティだ。ヴァーグナー「指環」で名声を獲得し、シカゴ交響楽団との大曲録音で地位を築いたショルティだけに、モーツァルトを得意とした印象はない。1954年に録音された2曲の交響曲ではト短調曲が意外な名演であつた。冒頭からきびきびした緊迫感のある音楽で目が覚める。この曲は穏健な演奏が多くて物足りないので、ショルティの厳しさは打つて付けだ。全楽章を通じて悲劇的な趣があり見事。一方、プラハ交響曲は常套的な解釈で、歌心や色気がなくショルティの限界を感じさせる出来だ。さて、余白にオマケとして収録されたガンバのロッシーニ序曲集が愛好家感涙の逸品なのだ。若干詰めの甘さがあるのが却つて良い。このイタリアの軽やかな風は滅多に聴けない。トスカニーニの暑苦しい威厳からは遠い、緩くて陽気な鼻歌交じりのロッシーニには知らずと小躍りしたくなる。(2025.10.6)

シューマン:チェロ協奏曲

シューマン:チェロ協奏曲

ブロッホ:シェロモ

フランス国立管弦楽団/レナード・バーンスタイン(cond.)

ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(vc)

[Warner Classics 9029589230]

EMI系列全集40枚組。1976年の録音。当時絶頂期であつた業界の第一人者が顔を揃へた豪華過ぎる録音だ。しかし、結果は芳しくない。シューマンは随分と内気で鬱々としてゐる。なのに詩情に乏しく皮相だ。第3楽章は丁寧過ぎて平板、弱々しい箇所も散見される。両者の想ひはブロッホにあるのだらう。こちらは表現の幅が大きい。だが、ロストロポーヴィチは全体に細身で薄口、バーンスタインは派手なだけで空疎に聴こえ、然程ではない。(2025.10.3)

ブラームス:セレナード第1番、同第2番

ブラームス:セレナード第1番、同第2番

ニューヨーク・フィル

アルトゥーロ・トスカニーニ(cond.)

[Guild Historical GHCD 2337/38]

トスカニーニが最も輝いてゐたニューヨーク・フィル時代、1935年と1936年の放送録音で音質はかなり貧しいが、NBC交響楽団時代では聴けない大河のやうなカンタービレを体験することが出来る。セレナードの第1番は唯一の音源で貴重だ。第1楽章から生命力溢れる音楽作りでトスカニーニの魅力が全開だ。本当に素晴らしいのは第4楽章の中間部で、打ち震へるマエストロの歌声を伴ひ乍ら神妙な音楽を湧き上がらせる。第2番はNBC交響楽団との状態の良い録音があり、そちらを採るべきだらう。このニューヨーク・フィル盤のしなやかな歌も捨て難いが、如何せん音質が古過ぎる。(2025.9.30)

ショパン:マズルカ第1番〜第25番(Op.6、Op.7、Op.17、Op.24、Op.30、Op.33)

ショパン:マズルカ第1番〜第25番(Op.6、Op.7、Op.17、Op.24、Op.30、Op.33)

サンソン・フランソワ(p)

[ERATO 9029526186]

没後50年記念54枚組。3度目となる大全集で遂にオリジナル・アルバムによる決定的復刻となつた。12枚目。マズルカ全集はフランソワの最も重要な業績のひとつで、マズルカ全集の名盤となると必ず推挙される。モノーラル録音だが上質で問題はない。フランソワのショパンではノクターン、ワルツ、バラードなどが感銘深いのだが、個性と相性の点でマズルカは一種特別だ。フランソワの演奏はマズルカ特有のリズムやアクセントの強調に重点を置かない。3拍目で訛る箇所もフランス風にさらりと巻いてすかすのだ。物悲しく感傷的な旋律を聴かせることに腐心し、民族的な要素は霞んでゐる。誰も真似出来ない洒脱なマズルカ。そしてそれが見事に決まつてゐる。(2025.9.27)

フランク:交響的変奏曲

フランク:交響的変奏曲

ブラームス:ハイドン変奏曲、交響曲第2番

マルグリット・ヴェーバー(p)

ベルリン放送交響楽団/ウィーン・フィル

フェレンツ・フリッチャイ(cond.)

[DG 00289 479 2691]

DG録音全集第1巻45枚組。フランクとブラームスの変奏曲は1957年の録音。フランクはヴェーバーのピアノが淡白で特徴が薄い。この曲にはコルトーの官能的な名演があるので分が悪い。ハイドン変奏曲は堅実な演奏だが、面白みはない無難な演奏だ。ウィーン・フィルとの第2交響曲が極上の名演だ。1961年8月、ザルツブルク音楽祭におけるライヴ録音で、これはフリッチャイの残した全録音の中でも屈指の名演である。ウィーン・フィルといふ名器の御蔭は多分にあるが、最晩年のフリッチャイが玉の緒を燃やし尽くした置き土産のやうに感じるのだ。第1楽章の最初の昂揚でフリッチャイの歌声が混じり、オーケストラを牽引する。続く楽章でも随所に声が漏れてをり音楽に没入してゐるのがわかる。(2025.9.24)

ドヴォジャーク:チェロ協奏曲

ドヴォジャーク:チェロ協奏曲

シューマン:チェロ協奏曲、幻想小曲集

ダニイル・シャフラン(vc)

[melo CLASSIC MC 3018]

愛好家を驚愕させたmelo CLASSIC。シャフランの欧州楽旅時の記録だ。得意としたドヴォジャークは1967年、アルヴィド・ヤンソンス指揮モスクワ・フィルとの演奏だ。豪快でラプソディックな歌ひ回しに酔ひ痴れ、フォイアマンも顔色を失ふほどの大技を繰り出す。シャフランはどんな時も手を抜かず、熱気が溢れてゐるのが良い。オーケストラも雄大で圧巻の名演だ。個性の面で云へば、矢張りシューマンの協奏曲に尽きるだらう。1973年、ヤロスラフ・クロンブホルツ指揮チェコ放送交響楽団との演奏で、総合点で比べるとソヴィエトでの録音の方が幾分良いが、この演奏も唯一無二の出来だ。冒頭の歌ひ出しから異次元で翻弄される。第3楽章カデンツァは鬼神のやうで圧倒される。幻想小曲集は随分大人しく、シャフランらしさがなくて面白くない。(2025.9.21)

ハイドン:交響曲第103番、同第104番

ハイドン:交響曲第103番、同第104番

ヴェーバー:「プレチオーザ」序曲

コンセール・ラムルー/スペイン放送交響楽団

イーゴリ・マルケヴィチ(cond.)

[PHILIPS 484 1744]

PHILIPS録音集26枚組。マルケヴィッチのハイドンは他に第101番と第102番があつた。コンセール・ラムルーとの太鼓連打とロンドンは生命力が爆発してをり、オーケストラが鳴り切つた堂々たる名演である。一方で、古典的な風雅さは吹き飛んでをり、近代的な手法による完全に征服し尽くした演奏に聴こえる。天晴と感じる反面、情緒が薄いのだ。ロンドンの序奏に特に感じる。余白に収録されたヴェーバーが良い。躍動感に溢れた名演だ。(2025.9.18)

シューマン:交響曲第1番、同第4番

シューマン:交響曲第1番、同第4番

ロンドン交響楽団

ヨーゼフ・クリップス(cond.)

[DECCA 484 4829]

クリップスの英デッカ及び蘭フィリップス録音集成第2巻21枚組。第1番の冒頭には少なからず驚きがあるだらう。初演時の原典版での演奏で、トランペットが3度低く、燻んだ暗い始まりなのだ。通常聴かれる普及版はメンデルスゾーンの助言でオーケストレーションが改訂されたものだ。先駆的にシューマンの原点を試みたことに敬意を表したい。第1交響曲は曲想がクリップスに合つてをり名演だ。第4交響曲は僅か4年前にも同じロンドン交響楽団と録音してをり2度目だ。このステレオ再録音の方が仕上がりが良い。しかし、どちらの演奏も爽やか過ぎて醍醐味からは遠い。(2025.9.15)

ドヴォジャーク:チェロ協奏曲

ドヴォジャーク:チェロ協奏曲

シューマン:チェロ協奏曲

ショパン:ノクターン第20番

ヴェーバー:ソナタ第5番

エンリーコ・マイナルディ(vc)

[melo CLASSIC MC 3013]

愛好家を驚愕させたmelo CLASSIC。ドイツ放送局に残した放送録音で、協奏曲は1949年の記録だ。ドヴォジャークはアルトゥール・ローター指揮ベルリン放送交響楽団と、シューマンはヘルムート・シュナッケンブルク指揮ブレーメン・フィルとの演奏だ。マイナルディは室内楽が良く、協奏曲もしつかり弾くが派手さや見栄えには無頓着だ。難所を丁寧に弾くので盛り上がらないが、歌ふ箇所は含蓄深く流石だ。ドヴォジャークでは音符を減らして弾いてゐる箇所もあり興醒めだ。管弦楽伴奏は水準程度で、2曲とも矢張りレーマン指揮によるDG正規録音が良からう。ショパンとヴェーバーは戦中1942年の帝国放送録音だ。ショパンの侘びた音色と寂れた語り口は一種特別だ。特異なチェリストであることを諒解出来るだらう。ヴェーバーの曲はヴァイオリンもしくはフルートの為のソナタの編曲であり、ピアティゴルスキーが良く演奏した。マイナルディの演奏は優美で古典的な快活さがあり素敵だ。(2025.9.12)

ブラームス:ドイツ・レクィエム(断片)、ハイドンの主題による変奏曲

ブラームス:ドイツ・レクィエム(断片)、ハイドンの主題による変奏曲

イルムガルト・ゼーフリート(S)/ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(Br)

ウィーン・ジングアカデミー/ウィーン交響楽団/ウィーン・フィル

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(cond.)

[Orfeo C 834 118 Y]

ウィーンにおける演奏会の録音を集成した18枚組。7枚目。稀少録音を多数含む重要な箱物だが、ゴットフリート・クラウスによるリマスタリングが悪く、玉に瑕だ。1951年1月25日のドイツ・レクィエムが特に稀少価値のある音源なのだが、隠し録りの為、音質は相当覚悟が必要だ。ウィーン・フィルとではなく、ウィーン交響楽団との演奏で、会場もコンツェルトハウス大ホールだ。フルトヴェングラーはドイツ・レクィエムを好んだが、録音でまともに聴けるのはストックホルムでの録音だけで、不備がある当盤は第1曲、第3曲、第4曲、第5曲だけが辛うじて聴けるに過ぎない。だが、内容は凄まじく、何とも惜しい。ゼーフリートとディースカウといふ最高の独唱を揃へ、曲が昂揚した際の神々しさに圧倒される。第3曲目の終結の威容は尋常ではない。繰り返すが実に惜しい。ハイドン変奏曲は1952年1月27日の公演記録で、この後に二重協奏曲と第1交響曲が演奏された。7種ある録音の中では幾分腰が弱く感銘が劣る演奏だ。(2025.9.9)

ハイドン:ホルン協奏曲第1番、オーボエ協奏曲

ハイドン:ホルン協奏曲第1番、オーボエ協奏曲

モーツァルト:管楽器の為の協奏交響曲

アドリアン・ファン・ウーデンバーグ(hr)/ホーコン・ストーティン(ob)/ブラム・デ・ウィルデ(cl)/ヤン・ボス(hr)/トム・デ・クラーク(fg)

オランダ室内管弦楽団

シモン・ゴールドベルク(cond.)

[Retrospective RET93407]

ゴールドベルクのフィリップス録音の殆どを集成した8枚組。6枚目。ゴールドベルクはここでは協奏曲の伴奏指揮者に専念してゐる。1950年代に斯様な清廉な合奏を聴かせてゐたのだから恐れ入る。独奏にはアムステルダム・コンセルトヘボウの名人達を据ゑて予想以上に上質な名演に仕上げてゐる。ウーデンバーク独奏のホルン協奏曲が良い。派手さはないが、実に風格のある演奏で様式美も備へてゐる。ストーティン独奏のオーボエ協奏曲は平板でやや感銘が劣るが、ゴールドベルクの伴奏が活力があり見事だ。モーツァルトは全体的に華がなく穏健な演奏だが、室内楽的な纏まりに良さがある。第3楽章ではのんびり気楽に吹いてゐるやうで愉悦が湧いてくる玄人好みの演奏を展開して呉れる。(2025.9.6)

ハイドン:チェロ協奏曲ニ長調

ハイドン:チェロ協奏曲ニ長調

ボッケリーニ:チェロ協奏曲第9番変ロ長調

シューマン:チェロ協奏曲

フィルハーモニア管弦楽団/カルロ・マリア・ジュリーニ(cond.)

ヤーノシュ・シュタルケル(vc)

[Ars Nova AN116]

Period、MMS、Nixa、Erato、Columbia、およびMercuryレーベルへの初期録音で編んだ19枚組。ジュリーニとの協奏曲録音は1957年と1958年のコロムビアへの録音だ。ハイドンとボッケリーニはマーキュリーでは再録音してゐないので重要だ。シュタルケルの持ち味は剛毅な楽器の鳴らし方にあるが、古典音楽での力の抜けた妙味も心憎い。カデンツァでの燦然とした技巧の披露は勿論素晴らしいが、端正な音楽の造形は見事だ。シューマンはサン=サーンスの協奏曲とのアルバムであつた。シューマンはマーキュリーに再録音があるが、憂ひを帯びて儚げに歌ふコロムビア旧盤の方に良さがある。ジュリーニの伴奏も発散せず、シューマンの響きを大事にしてをり、屈指の名盤と云へる。(2025.9.3)

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第7番、同第8番、同第9番

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第7番、同第8番、同第9番

ウィーン・コンツェルトハウス弦楽四重奏団

[Universal Korea DG 40020]

ウエストミンスター・レーベルの室内楽録音を集成した59枚組。ハイドンやシューベルトで比類のない名演を残したコンツェルトハウスSQだが、弦楽四重奏曲の本丸ベートーヴェンも数曲録音してゐる。ウエストミンスター・レーベルはベートーヴェンの全集をバリリSQに託したが、個性的なコンツェルトハウスSQがベートーヴェンを、しかも最も闘争的なラズモフスキー四重奏曲をどのやうに聴かせるのか興味深いものだ。予想通り力瘤を入れた演奏ではなく、強音では豊かな広がりを、弱音では儚く余韻嫋々たる趣で一種特別なベートーヴェンだ。第7番や第9番の第1楽章で物足りなさを感じるのは仕方あるまい。緩徐楽章では独自のおつとりとした味はひがあり面白く聴ける。第8番が一番良く、第1楽章には深い詠嘆があり、第2楽章では郷愁を誘ふ温もりがある。とは云へ、飽くまで物好きが聴く録音だ。(2025.8.30)

プーランク:2台のピアノの為の協奏曲

プーランク:2台のピアノの為の協奏曲

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲

RCAヴィクター交響楽団/ディミトリス・ミトロプーロス(cond.)

アーサー・ホイットモア(p)/ジャック・ロウ(p)

[RCA&SONY 194398882529]

驚天動地の偉業と絶讃したいミトロプーロス録音全集69枚組。1947年12月に制作されたこのアルバムではミトロプーロスは近現代曲の良き理解者として抜擢されたに過ぎないことに気付くだらう。このアルバムの主役はホイットモアとロウの手練のピアノ・デュオ・コンビである。プーランクの曲は瀟洒極まりない自作自演の決定盤があるので気の毒だが、この演奏も大したものだ。技巧面では申し分なく、アンサンブルも極上、ミトロプーロスの伴奏も刺激的で満点だが、ピアノがアメリカ風の陽気で軽快で感傷的な味付けなのが減点だ。ブラームスのハイドン変奏曲は元々2台ピアノの為に作曲された―作品番号は管弦楽が56aで2台ピアノが56bなので勘違ひし易い。当盤はホイットモアとロウによる演奏でミトロプーロスは出てこない。ピアノの凛然とした響きが広がりを得て、呼吸の合つた一糸乱れぬ合奏で見事な名演が楽しめる。(2025.8.27)

ドヴォジャーク:チェロ協奏曲

ドヴォジャーク:チェロ協奏曲

シューマン:チェロ協奏曲

ベルリン・フィル/ズービン・メータ(cond.)

NDR交響楽団/マルティン・トゥルノフスキー(cond.)

ジャクリーヌ・デュ=プレ(vc)

[melo CLASSIC MC 3017]

愛好家を驚愕させたmelo CLASSIC。デュ=プレに2枚分もの新発掘音源があらうとは思ひも寄らぬことだ。1枚目。ドヴォジャークは1968年8月4日ザルツブルク音楽祭での記録。デュ=プレの演奏は常乍ら素晴らしく、野生的な力強さは抜群だ。指揮はメータで、デュ=プレとは「ます」で共演した―メータがコントラバスを演奏してゐる―映像記録があり、気心知れた仲間として見事な伴奏を付ける。それにしてもベルリン・フィルが本気を出した姿に圧倒される。冒頭から最後の締めまで熱気溢れる極上の演奏で、滅多に聴けない代物だ。正直、あのデュ=プレが呑み込まれ太刀打ち出来ないのだから。シューマンは1969年1月24日のライヴ録音。デュ=プレ4種類目の音源だ。当盤は完熟の演奏でオーケストラの伴奏も良く、甲乙付け難い出来だ。(2025.8.24)

ハイドン:交響曲第45番、同第55番、同第92番

ハイドン:交響曲第45番、同第55番、同第92番

レジデンティ管弦楽団

ヴィレム・ファン・オッテルロー(cond.)

[ARTIS AT025]

24枚組。オッテルローの復刻がこれほど纏まつたことはかつてなく、大歓迎の好企画だ。告別と校長先生は1962年のDG録音。古典的な優美さに溢れる手練れた演奏を楽しめる。とは云へ、後期交響曲の解釈の延長上にあり、響きも豊麗で踏み込みが幾分弱く感じる。オックスフォードは1950年のPhilipsへのモノーラル録音で、音質は格段に落ちるのだが、演奏内容は滅法面白い。往年のロマンティックな様式ではあるが、説得力が強い。第1楽章の序奏から雰囲気があり、主部は最速に近く暴走気味だが活力に溢れてゐる。一転、第2楽章は遅く濃厚な歌が展開する。表情も浪漫的で大胆だ。第3楽章、第4楽章と再び軽快さを取り戻し、切り込み鋭く聴き手を虜にする。語り落としたくない名演だ。(2025.8.21)

ハイドン:交響曲第101番「時計」

ハイドン:交響曲第101番「時計」

シューマン:「ゲノヴェーヴァ」序曲、交響曲第1番

スイス・ロマンド管弦楽団/パリ音楽院管弦楽団

エルネスト・アンセルメ(cond.)

[DECCA 485 1584]

モノーラル録音全集26枚組。アンセルメには「パリ・セット6曲」の名盤があり、ハイドンには定評がある。淡い音色と明るいリズム感との相性が良いのだ。時計交響曲も実に具合の良い演奏で絶妙なのだ。目立たぬ録音だが愛好家は押さえてをきたい。シューマンも決して多く演奏した訳ではないが、どれも素晴らしい出来だ。ドイツの指揮者はだうも重く硬くなり勝ちだが、アンセルメの柔和で夢見るやうな響きはシューマンには最適だ。第1交響曲は個性こそ弱いものの流麗で爽やかな名演だ。春風のやうな第2楽章の歌は絶品。第4楽章は気負はない戯れが美しい。コンセール・ヴァトワールとの「ゲノヴェーヴァ」が特別な名演だ。アンセルメは1954年まではコンセール・ヴァトワールをよく振つて録音をしてゐた。オーケストラの性能も良く、暗過ぎず憂ひを帯びた表情が素晴らしい。理想的な出来だ。(2025.8.18)

ヒンデミット:「気高き幻想」組曲、ホルン協奏曲(断片録音)

ヒンデミット:「気高き幻想」組曲、ホルン協奏曲(断片録音)

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲

デニス・ブレイン(hr)

フィルハーモニア管弦楽団

オットー・クレンペラー(cond.)

[Warner Classics 5 055197 257049]

管弦楽と協奏曲の録音全集95枚組。4枚目。1954年のモノーラル録音。没後50年の全集盤では3つの初出音源があり、蒐集家は驚いた筈だ。そのひとつがデニス・ブレインとのヒンデミットのホルン協奏曲第1楽章の3分ばかりの断片録音だ。これは先立つて発売され初出音源多数だつたブレインの録音全集11枚組にも含まれてゐなかつた秘匿の音源なのだ。断片に終はつたのには裏事情がある。ウォルター・レッグが戦後間も無くEMI専属として創設したフィルハーモニア管弦楽団には看板奏者としてブレインが在籍したが、筆頭格だつたカンテッリの急死、カラヤンのベルリン・フィル就任により、クレンペラーが常任指揮者に納まつた。不幸かな、クレンペラーはブレインのやうな天才の若造が大嫌ひなのだ。冷遇されたブレインは首席奏者だがクレンペラーとの録音は少ない。さて、ブレインの為に書かれた協奏曲の録音が始まつたが、非協力的なクレンペラーに怒り心頭したブレインは続行を拒否したのだ。慌ててレッグが気高き幻想に録音曲を変更したのが顛末だ。困つたことにクレンペラーはヒンデミットも毛嫌ひしてをり、この曲以外に録音はない。反して演奏は壮麗で素晴らしい。ブラームスの変奏曲はステレオでの再録音がない。演奏は何の変哲もなく淡々としたものだ。(2025.8.15)

フンメル:トランペット協奏曲

フンメル:トランペット協奏曲

モルター:トランペット協奏曲第2番、同第3番、2つのトランペットの為の協奏曲第5番

ミヒャエル・ハイドン:トランペット協奏曲

ハイドン:トランペット協奏曲

レイモンド・アンドレ(tp)/ジャン=フランソワ・パイヤール(cond.)、他

モーリス・アンドレ(tp)

[ERATO 2564 69066-6]

アンドレ・エディション第2巻6枚組。1枚目。第1巻と重複する曲もあるが、バロックから古典派の協奏曲録音を楽しめる。フンメルの協奏曲は1981年録音で、数年後に再録音がある。ハフナー交響曲のやうな祝典的な趣が素敵だ。終楽章の軽快さこそアンドレの真骨頂だ。この藝当を聴くと他では満足出来なくなる。モルターの協奏曲が3曲も聴ける。モルターはヴァイオリン畑の人だが様々な楽器の為に協奏曲を残した。バロック様式から古典音楽の萌芽が見られる。華麗でトランペットの性能を極限まで引き出してゐる。アンドレでなくてはかうは行かない。天晴だ。ミヒャエル・ハイドンの協奏曲での突き抜けたハイ・トーンは空前絶後の神業と云ひたい。ヨーゼフ・ハイドンの名作は1963年の最初の録音。アンドレの演奏は比類ないが、完成度では後年の録音を採りたい。パイヤールの伴奏が小粋なフランス風で締まりが良くないのも減点だ。(2025.8.12)

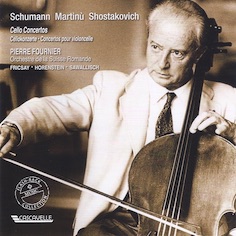

シューマン:チェロ協奏曲

シューマン:チェロ協奏曲

マルティヌー:チェロ協奏曲第1番(1955年改訂版)

ショスタコーヴィチ:チェロ協奏曲第1番

スイス・ロマンド管弦楽団/フェレンツ・フリッチャイ(cond.)/ヴォルフガング・サヴァリッシュ(cond.)/ヤッシャ・ホーレンシュタイン(cond.)

ピエール・フルニエ(vc)

[CASCAVELLE VEL3144]

スイスのCASCAVELLEがスイス・ロマンド放送局に残つてゐた貴重な音源を商品化した。取り分けマルティヌーとショスタコーヴィチが珍品だ。まず、得意としたシューマンが名指揮者フリッチャイとの演奏で1957年のライヴ録音だ。管弦楽の精度は冴えないが絶妙な伴奏を聴かせる。フルニエの演奏も良く、情感豊かな第2楽章は流石だ。さて、マルティヌーとショスタコーヴィチは1978年3月15日のライヴ録音なのだが、指揮者がサヴァリッシュとホーレンシュタインで振り分けてゐるのが面白い。フルニエはマルティヌーのソナタも好んで取り上げてをり、協奏曲でも自信が窺へる。発火するやうな熱情を燃やすオーケストラと抒情的で美しい独奏の対比が特徴的な名作で、フルニエ盤は最右翼の名演だらう。ショスタコーヴィチはとても意外な演目だ。フルニエ向きの作品ではないが、ホーレンシュタインの好演もあつて聴かせる。フルニエは衰へを見せなかつたが、晩年になつて難曲に果敢に挑む姿には胸打たれる。(2025.8.9)

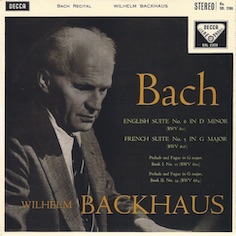

バッハ:イギリス組曲第6番、フランス組曲第5番、平均律クラヴィーア曲集第1巻より第15番、同第2巻より第15番

バッハ:イギリス組曲第6番、フランス組曲第5番、平均律クラヴィーア曲集第1巻より第15番、同第2巻より第15番

ヴィルヘルム・バックハウス(p)

[DECCA 483 4952]

DECCA録音全集38枚組。バックハウスは生粋のバッハ弾きではなかつたが、同時代のドイツの奏者と同じく崇高なロマンティシズムと厳格な造形美を特徴とするバッハを聴かせた。DECCAへのバッハ録音はこれが全てだ。全体的に快速のテンポで凛とした硬めのタッチによる楷書体の演奏は宛ら古武士のやうだ。正にバックハウスらしい。だからイギリス組曲が良く、静謐さすら感じさせる。その中で目の覚めるやうなガヴォットは印象深い。平均律クラヴィーア曲集から2曲を演奏してゐるが、何と同じ第15番ト長調を演奏してをり乙な趣向だ。(2025.8.6)

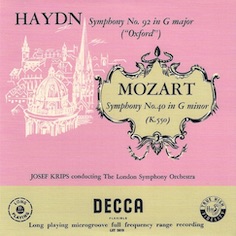

モーツァルト:交響曲第40番

モーツァルト:交響曲第40番

ハイドン:交響曲第92番

ロンドン交響楽団

ヨーゼフ・クリップス(cond.)

[DECCA 484 4780]

クリップスの英デッカ録音集成第1巻22枚組。モーツァルトは優美でおつとりした歌が特徴であり、ヴァルターやベームの指揮したモーツァルトの録音を愛する人には推薦出来る。急がず騒がず平穏安泰な演奏であるが、クリップスだけの個性も彼処に聴ける。レガート奏法を多用してをり、特にアウフタクトでアクセントを伴はないテヌートを指示するところは好き嫌ひが分かれるだらう。ハイドンが極上の名演。第1楽章の快活さは小躍りしたくなる見事さだ。軽さと明るさがあり、強弱の減り張りも上手い。上品で清潔感のある第2楽章と第3楽章もクリップスならではだ。(2025.8.3)

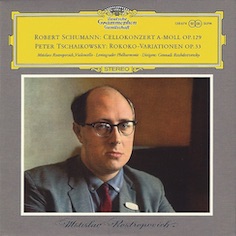

シューマン:チェロ協奏曲

シューマン:チェロ協奏曲

チャイコフスキー:ロココの主題による変奏曲

レニングラード・フィル/ゲンナジー・ロジュジェストヴェンスキー(cond.)

ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(vc)

[DG 00289 479 6789]

DG/Decca/Philips全集37枚組。一見ソ連での録音かと思ふが、1960年にロンドンで行はれた録音だ。シューマンはだうしたことかロストロポーヴィチの感興が乗らず散漫な演奏だ。寧ろロジュジェストヴェンスキーの棒が切々と歌ひ上げてをり聴き応へがある。チャイコフスキーが絶品だ。オーケストラの哀愁を帯びた響きが見事でかうでなくてはならぬ。勿論、ロストロポーヴィチの闊達な演奏は申し分なく屈指の名演だ。録音も良く、特に集中力を引き寄せるやうな弱音への誘ひは至藝と云ひたい。(2025.7.30)

ハイドン:トランペット協奏曲

ハイドン:トランペット協奏曲

トレッリ:トランペット協奏曲ニ長調

ヴィヴァルディ:2つのトランペットの為の協奏曲ハ長調Op.46-1

ヘンデル:2つのトランペットの為の協奏曲ニ長調

ロジェ・デルモット(tp)/アルテュール・アヌーズ(tp)

ウィーン国立歌劇場管弦楽団

ヘルマン・シェルヘン(cond.)

[Universal Korea DG 40030]

ウエストミンスター・レーベルの管弦楽録音を集成した65枚組。バロック・古典期のトランペット協奏曲集だ。デルモットはパリ・オペラ座管弦楽団の首席でもあつたフランスの名手である。アンドレよりやや年長だが奏法が近い。技術面ではアンドレに及ぶべくもないが、品のある瀟洒な感覚はフランス流儀で素晴らしい。ハイドンはアンドレに次ぐ名演だ。シェルヘンの独自の視点による伴奏も刺激があり、面白く聴ける。トレッリが良い。特にアダージョからアレグロへの切り替へにシェルヘンを聴く醍醐味がある。ヴィヴァルディとヘンデルはアヌーズを加へての2本のトランペットの為の曲になり、祝祭的な楽想になる一方、音楽的には奥行きが乏しくなる。演奏は申し分ない。(2025.7.27)

ブラームス:交響曲第3番、ハイドンの主題による変奏曲

ブラームス:交響曲第3番、ハイドンの主題による変奏曲

クリーヴランド管弦楽団

ジョージ・セル(cond.)

[SONY 88985471852]

遂に集成されたセル大全集106枚組。セルにとつてブラームスはレパートリーの支柱のやうな気がするが、案外さうでもない。この第3交響曲は1964年に単発で録音され、後に残りの3曲が纏めて録音されてやうやう全集を形成した。セルは端正な音楽を志向し、ブラームスでも引き締まつた完成度を聴かせる。斯様に仕上がりの良い優れた演奏も少ない。一方、ブラームスが仕組んだ曖昧さや割り切れぬ細部の味が飛んで仕舞つて、漂白剤に浸かつたやうな無臭の嫌ひがなくはない。好き好きだらう。変奏曲も同様の演奏だが、繊細な表情付けは流石である。(2025.7.24)

シューマン:ピアノ協奏曲、チェロ協奏曲

シューマン:ピアノ協奏曲、チェロ協奏曲

フリードリヒ・ヴューラー(p)/ポール・トルトゥリエ(vc)

ベルリン放送交響楽団/ライプツィヒ放送交響楽団

ヘルマン・アーベントロート(cond.)

[BERLIN Classics BC2052-2]

協奏曲の伴奏なのだが、アーベントロート主体の雄渾な音楽が楽しめる。ピアノ協奏曲の冒頭Tuttiから烈火のような一撃で、かうでなければならぬ。ヴューラーは幾分表情が硬く真面目で、もう少し幻想的な色気があれば尚良いのだが、気品に溢れたドイツ・ロマンティシズムを聴かせて呉れる。うねりを伴つたアーベントロートの伴奏は絶品で、フルトヴェングラーと並んで別格を見せ付ける。シューマンへの理解が違ふのだ。チェロ協奏曲は隠れた名盤かも知れぬ。トルトゥリエとアーベントロートの取り合はせは見落とし勝ちだからだ。剛毅で男臭ひトルトゥリエのチェロと燻し銀の楽長アーベントロートの共演は得難い相乗効果を生んだ。渋さを基調とし乍らも弱々しくなることなく、芯の強い音楽なのが良い。(2025.7.21)

シュトラウス:ブルレスケ

シュトラウス:ブルレスケ

ミヨー:スカラムーシュ

プーランク:3つの無窮動

ハイドン:ピアノ・ソナタ第34番ホ短調

シャブリエ/ラヴェル/ストラヴィンスキー/ドビュッシー/ファリャ/アルベニス

アンドレ・クリュイタンス(cond.)/ダリウス・ミヨー(p)

マルセル・メイエ(p)

[EMI 0946 384699 2 6]

ディスコフィル・フランセへの全録音の他、戦前の録音も網羅した17枚組。17枚目。最後の1枚は1925年から1943年までのグラモフォンとコロムビアへの戦前録音を集成してゐる。音質は格段に貧しくなつて蒐集家向けの1枚だ。特に戦後に再録音された演目は大して価値がない。しかし、再録音がない唯一の演目は重要だ。最初期の録音ではプーランク「3つの無窮動」、アルベニス「ナバラ」「椰子の木陰で」、ファリャ「粉屋の踊り」が聴け、内容も良い。取り分けノンシャランなプーランクは絶品で「6人組の女神」の面目躍如たる名演。ミヨーとの連弾「スカラムーシュ」はミヨー自作自演として頓に有名で復刻盤も多数あつた。クリュイタンスとコンセールヴァトワールとの共演でのシュトラウス「ブルレスケ」は意外な演目で、メイエのレペルトワールであつたとも思へない。出来栄えも今ひとつだ。ハイドンのソナタは未発売で、当盤が初出といふ珍品だ。原盤の保存状態が良かつたのだらう。他の曲よりも音質が良い。そして、演奏が極上なのだ。第3楽章の凛然とした様は実に美しい。(2025.7.18)

ハイドン:トランペット協奏曲

ハイドン:トランペット協奏曲

ミヒャエル・ハイドン:トランペット協奏曲ニ長調

クサヴァー・リヒター:トランペット協奏曲ニ長調

モルター:クラリネット協奏曲第3番

ヨスト・ミヒャエルス(cl)

ミュンヘン室内管弦楽団/ハンス・シュタットルマイアー(cond.)

モーリス・アンドレ(tp)

[ARCHIV PRODUKTION 00289 479 5555]

ARCHIV PRODUKTION第2弾50枚組。アンドレの出現は驚異であつた。歴史を塗り替へたと云つて過言でない。めきめき頭角を現した1966年に最も得意とする古典派協奏曲をARCHIVレーベルに残した。先人シェルバウムがミヒャエル・ハイドンの同曲を数年前に録音してゐるが、その差は歴然だ。アンドレの凄みはヴィブラート・トーンによつて突つ張りを回避し、音の消える際の処理に細心を払ふことにある。気品と優美さがあり、トランペットの可能性を広げた。特にバロックと古典音楽では無敵である。ハイドンの名作は、完成度では後年のグシュルバウアー盤の方が仕上がつてゐる。当盤は細部をまだ模索してゐる印象を受ける。ミヒャエル・ハイドンとクサヴァー・リヒターの作品は伴奏も良く決定盤だ。これ以上の演奏は一寸想像が出来ない。史上初のクラリネット協奏曲を幾つも書いたモルターだが、シャリュモーからクラリーノへの移行期にあり、トランペット協奏曲の様式に近い。超高音を駆使してをり実に刺激的だ。(2025.7.15)

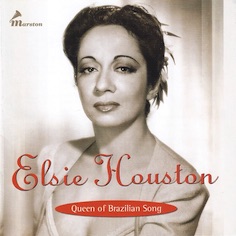

エルシー・ヒューストン(S)

エルシー・ヒューストン(S)

ブラジル歌曲集(ヴィラ=ロボス/ニン/オバレ、他)

ファリャ:7つのスペイン民謡

ルシリア・ヴィラ=ロボス(p)/パブロ・ミゲル(p)、他

[Marston 51011-2]

Marstonの会員でなければ聴くことがなかつただらう。いやはや斯様な歌手がゐたとは、驚きと嬉しさで小躍りしたくなる。ヒューストンは1902年にリオに生まれた。ヴィラ=ロボスからの感化も強く、欧州ではリリー・レーマンやニノン・ヴァランの薫陶を受けたが、正統派歌手の経歴は自分に合はぬとローカル色を全面に出す。賢明な人だ。唯一無二の存在であることに自分の価値を見出したのだから。1928年と1933年のパリでのグラモフォン社録音7曲、1941年のRCAヴィクター録音13曲の他に、1930年代初頭のリオでのブラジル・コロムビアへの録音4曲、1930年代末のニューヨークでのLiberty Music Shopへの録音11曲は大変珍しい。英語と仏語の曲が数曲あるだけで、他はポルトガル語及びガリシア地方のポルトガル語、スペイン語、更にはブラジル呪術のマクンバからの歌まであり、異教的な雰囲気が充溢してゐる。認知度が高い曲はファリャの7つのスペイン民謡だけで、他は1分から2分に充たない小品で、作者不詳の曲も多数だ。そんな中でヴィラ=ロボスのセレスタなどが聴けるのが嬉しい。ピアノ伴奏は何とヴィラ=ロボス夫人ルシリアだ。兎も角全てがクラシックの歌唱からは聴くことの出来ぬ魔術的な声で中毒性がある。開拓者であり技巧も超絶で比類がないが、40歳で理由はわからぬが自殺したさうだ。忘却するには惜しい。(2025.7.12)

モーツァルト:管楽器の為の協奏交響曲、オーボエ協奏曲

モーツァルト:管楽器の為の協奏交響曲、オーボエ協奏曲

オーレル・ニコレ(fl)/ヘルマン・バウマン(hr)/クラウス・トゥーネマン(fg)

アカデミー・オブ・セント・マルティン・イン・ザ・フィールズ

ネヴィル・マリナー(cond.)/ハインツ・ホリガー(ob&cond.)

[PHILIPS 411 134-2]

大変良く知られた1枚。モーツァルトはパリで活動中にフルート、オーボエ、ホルン、ファゴットの為のシンフォニア・コンチェルタンテを作曲したが、陰謀によつて楽譜を奪はれて仕舞つた幻の曲だ。20世紀になつてそれらしき譜面が発見され、名品であることから人口に膾炙したが、偽作のレッテルが剥がされることはなかつた。1974年に音楽学者ロバート・レヴィンがコンピューター解析で真贋を鑑定し、復元作業を施したのが当盤、通称レヴィン版だ。今日のAI技術ならだうだらうか。実に一長一短、クラリネットの採用はハルモニームジークへの開眼があつてのことと思ふ。さて、演奏は今もつてレヴィン版での決定盤だ。史上最高の奏者が揃つてをり他盤を寄せ付けない。第一にトゥーネマンが尋常でなく巧い。レヴィン版はファゴットの使用法が魅惑的で完全に主役である。さう感じるのもトゥーネマンが全部場を掻つ攫つて行くからだ。次いでバウマンが良く、肝心のニコレの存在感が薄いのだ。ホリガーが吹き振りでK.314を心行く迄気持ち良く演奏してゐる。(2025.7.9)

シューベルト:未完成交響曲

シューベルト:未完成交響曲

シューマン:交響曲第1番

ヴェーバー:クラリネット協奏曲

ハインリヒ・ゴイザー(cl)

ベルリン放送交響楽団/ベルリンRIAS交響楽団

フェレンツ・フリッチャイ(cond.)

[DG 00289 479 2691]

DG録音全集第1巻45枚組。未完成交響曲は堅実で真面目で立派な演奏である。現代的な解釈を先取りした感はあるが、面白味は少なく今日的な意義は乏しい。シューマンが名演だ。構成美を意識した交響楽的な演奏でコーダの盛り上げなどが効いてゐる。第4楽章も快速で終曲としての位置付けがあつて見事だ。不恰好な演奏が多い中、隠れた名演として特筆してをきたい。ヴェーバーの協奏曲は肝心のゴイザーの独奏に然程魅力を感じないが、管弦楽の伴奏の立派さに感心する。(2025.7.6)

シューマン:チェロ協奏曲

シューマン:チェロ協奏曲

カタロニア民謡「鳥の歌」「カニグーの聖マルタン祭」

バッハ/ハイドン/ファリャ

ユージン・イストミン(p)

プラド音楽祭管弦楽団/ユージン・オーマンディ(cond.)、他

パブロ・カサルス(vc&cond.)

[SONY CLASSICAL 88697656902]

オリジナル・ジャケット・コレクション10枚組。プラド音楽祭には様々な奏者が結集したが、指揮者オーマンディもそのひとりであつた。カサルスによるシューマンの協奏曲が残されたのは大きな収穫と云へよう。盛大な唸り声を伴ふ老カサルスの剛毅な演奏はシューマンには強く厳し過ぎる嫌ひがあるが、歌の呼吸が深く、他の奏者の淡い演奏とは次元が異なり感銘深いのだ。何時しか惹き込まれるのは流石だ。オーマンディの付け方が滅法巧い。当盤の目玉は鳥の歌だ。カサルスには何種も記録が残るが管弦楽伴奏はこれだけで、かつカサルスが衰へる前の1950年の演奏で決まつてゐる。最晩年の演奏も感動出来るが、心技揃つた演奏はこれだ。カサルスに棒よるカニグーの聖マルタン祭も野性味があつて楽しい。イストミンとのバッハのレチタティーヴォ、ハイドンのアダージョ、ファリャ「ナナ」は古色蒼然とした武道師範のやうな佇まひが聴ける。(2025.7.3)